Jost Bürgi

Das in Lichtensteig im Toggenburg geborene Schweizer Renaissance-Genie Jost Bürgi (1552-1632) revolutioniert mit seinen aussergewöhnlichen mathematisch-technischen Fähigkeiten die Mathematik, die Zeitmessung und die Astronomie einschliesslich der Fertigung der ersten Sekundenuhren und hochpräziser automatisierter Himmelsgloben. Nach einem Vierteljahrhundert Tätigkeit auf der Sternwarte in Kassel leitet Jost Bürgi ab 1604 mit Johannes Kepler am Kaiserhof Rudolfs II. in Prag die Frühe Neuzeit ein und zählt mit Kepler, Galilei und Brahe zu den prägenden Persönlichkeiten dieser Zeitenwende.

DAS MATHEMATISCH-TECHNISCHE UNIVERSALgenie

Jost Bürgi ist ein begnadeter Uhrmacher und ein äusserst kreativer Instrumentenkonstrukteur sowie gleichzeitig ein überragender Mathematiker, unübertroffener Astronom und kenntnisreicher Metallurge – und all dies in ein- und derselben Person. Mit hoher handwerklicher Präzision, innovativen Konstruktionen und von ihm entwickelten mathematischen Methoden und Algorithmen erbringt er in jedem dieser Gebiete die höchsten Leistungen seiner Zeit und vereint sie zu einer einzigartigen Qualitätskette der neuen Astronomie. Seine mathematischen Verfahren sowie seine astronomischen Instrumente und Beobachtungswerte nutzt er nicht nur selbst für den Bau hochgenauer Himmelsglobus-Automaten und zur Erstellung des ersten Sternverzeichnisses der Neuzeit, sondern er stellt diese auch dem Kaiserlichen Astronomen und Hofmathematiker Johannes Kepler zur Verfügung. Mit ihm arbeitet er von 1603 bis 1612 als Kaiserlicher Hofuhrmacher in Prag vertrauensvoll zusammen und trägt zu dessen Entdeckungen entscheidend bei. Die Neubewertung Jost Bürgis erfolgt aufgrund neuer Erkenntnisse des letzten Jahrzehnts, in dem von Jost Bürgi zwei weitere bis anhin unbekannte Werke der Mathematik und der Metallurgie entdeckt wurden.

Einen Hinweis auf Jost Bürgis Bedeutung auf dem Kaiserhof Rudolfs II. zu Prag gegenüber Johannes Kepler gibt sein signifikant höheres Jahressalär ((K64)). Dabei hat der Autodidakt Bürgi lediglich sechs Grundschuljahre und eine Berufsausbildung zum Uhrmacher an seinem Geburtsort Lichtensteig absolviert. Bürgi hat nie eine höhere Schule oder gar eine Universität besucht und ist auch der damaligen Wissenschafts-Weltsprache Latein nicht mächtig. Noch immer weitgehend unbekannt ist bis heute sein auf der Walz eingeschlagener Berufs- und Weiterbildungsweg. Erstmals archivalisch fassbar wird Bürgi, als er 27-jährig am Hofe Wilhelms IV. von Hessen-Kassel einen Anstellungsvertrag als Hofuhrmacher unterschreibt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kam er von Lichtensteig über Augsburg und Nürnberg nach Kassel, auf deren Sternwarte er von 1579 bis 1603 all seine genialen Fähigkeiten entfalten kann. Sein letzter Karriereschritt führt ihn im Alter von 52 Jahren nach Prag, in das er von Rudolf II. als Kaiserlicher Hofuhrmacher berufen wird. Von hier kehrt Jost Bürgi 1631 inmitten des Dreissigjährigen Krieges in seine Wahlheimat Kassel zurück, wo er einen Monat vor der Feier seines 80. Geburtstages am 31. Januar 1632 verstirbt. Der europaweit bestens vernetzte Zeitgenosse und Professor Willebrord Snellius, Herausgeber von Bürgis astronomischen Mars Beobachtungsdaten, beschreibt Jost Bürgi wie folgt: „Eine einzigartige Persönlichkeit, die zugleich ein brillanter Uhrmacher, ein tüchtiger Astronom und ein hervorragender Mathematiker ist : eine wohl einmalige Kombination in der Geschichte . . .“.

Der Mathematiker

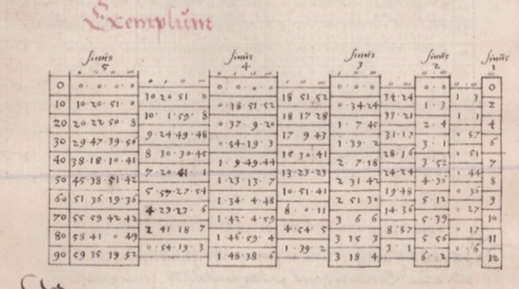

Jost Bürgi gilt seit der Entdeckung seiner Handschrift „Fundamentum Astronomiae“ im letzten Jahrzehnt als bedeutendster Mathematiker der Frühen Neuzeit. Noch vor John Napier entwickelt er mit seinen „Aritmetischen und geometrischen Progresstabulen“ die weltweit erste Logarithmentafel und ist ebenso Erfinder der Differenzenrechnung. Es ist niemand anderer als der Autodidakt Jost Bürgi, der auf der Sternwarte Landgraf Wilhelms IV. in Kassel die sinuskonforme Prosthaphärese entwickelt und mit Polynom-Approximationen die genaueste Sinustabelle seiner Zeit generiert.

Schon im Jahre 1588 verfügt Bürgi über einen von ihm als „Goldener Kunstweg“ bezeichneten Algorithmus zur schnellen Bestimmung gleich mehrerer Sinusse in jeweils gewünschter Genauigkeit sowie über die genaueste Sinustabelle seiner Zeit. Obwohl der seine Mathematik-Erfindungen verbergende Bürgi seine einzigartigen mathematischen Werke nur den beiden mit ihm eng befreundeten Kaiserlichen Hofmathematikern Nikolaus „Ursus“ Reimers und Johannes Kepler sowie seinem Schwager Benjamin Bramer streng vertraulich zeigt, gelangt sein Algorithmus des „Goldenen Kunstweges“ in die Hände des britischen „Tafelmachers“ Henry Briggs. Hier entfalten sich diese mathematischen Erfindungen Bürgis weltweit unter anderem Namen und tragen ohne Wissen ihres Erfinders und der gesamten Fachwelt zum Fortschritt bei. Sämtliche von Jost Bürgi in Kassel zwischen 1580-1600 entwickelte Mathematikmethoden liegen zeitlich vor den in den Geschichtsbüchern als ihre Erfinder angegebenen John Napier, Henry Briggs, Isaac Newton, Gaspard Riche de Prony und Charles Babbage. Verschiedene Indizien weisen darauf hin, dass es dem seine Berichte an die britische Königin Elisabeth I. mit dem Kürzel 007 zeichnenden Geheimdienst- und Mathematik-Experten John Dee gelungen sein dürfte, 1596 bei einem einwöchigen konspirativen Besuch in Kassel diesen Algorithmus auszukundschaften und ihn dem ihm gut bekannten britischen „Tafelmacher“ Henry Briggs zu übergeben, während Bürgis Name im Gebiet der Mathematik jahrhundertelang in Vergessenheit geriet.

Als Mathematiker wahrgenommen wird der Uhrmacher und berühmte Himmelsgloben-Ingenieur Jost Bürgi erst wieder Mitte des 19. Jahrhunderts. Da entdeckt der Schweizer Geodät, Astronom, Bibliothekar und Leiter der ETH-Sternwarte Rudolf Wolf - und Bürgis erster Biograph – im Bestand der Münchener Universität ein Exemplar von Bürgis „Progresstabulen“, allerdings ohne jegliche Erläuterung, wie mit diesen zu verfahren sei. Schon kurz darauf weist der Oberlehrer Gronau den Mathematiker Gieswald darauf hin, dass er auf einem Danziger Dachboden ein weiteres Exemplar entdeckt habe, dieses jedoch mit einer handschriftlichen Rechenanleitung, worauf Gieswald 1856 im „Archiv der Mathematik und Physik“ darüber berichtet. Eine zweite Überraschung erlebt die Fachwelt ein weiteres Jahrhundert später, als sich die Mitglieder der Kepler-Kommission Martha List und Volker Bialas einer Handschrift annehmen, die im Keplers Nachlass auf der St. Petersburger Sternwarte aufbewahrt wird. Sie berichten 1974 in einer Arbeit darüber, die Jost Bürgi als originären Verfasser der „Coss“ – Vorläufer der Algebra – ausweist und Kepler als dessen geheimen Redakteur. Den dritten Höhepunkt von Bürgis Mathematik-Kompetenz erlebt die Fachwelt mit der Entdeckung von Bürgis 1594 verfasstem Manuskript „Fundamentum Astonomiae“ mit seinem „Goldenen Kunstweg zur Sinusbestimmung“ im letzten Jahrzehnt. Das 1. Internationale Bürgi-Symposium in Lichtensteig im März 2016 und eine Zweigveranstaltung in Zürich sind die Orte, an denen Bürgis neuentdeckte Mathematik-Kompetenz von drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in drei neuen Publikationen erstmals der Fachwelt und der Öffentlichkeit vorgestellt wird, darunter eine in englischer Sprache. Nun erst wird das einzigartige mathematische Spektrum Jost Bürgis wieder deutlich, das ihm beide Kaiserlichen Hofmathematiker vor 400 Jahren attestierten. Johannes Kepler bezeichnet Nicolaus „Ursus“ Reimers als seinen Lehrer, von dem er auf dem Gebiet der Mathematik am meisten gelernt habe – und für Reimers nimmt diese Position Jost Bürgi ein, den er als rchimedes und Euklid in ein- und derselben Person charakterisiert.

Der Astronom

Jost Bürgi ist von 1579 bis 1603 an der ersten von Wilhelm IV. von Hessen-Kassel permanent eingerichteten europäischen Sternwarte der Neuzeit nicht nur als Hofuhrmacher und Instrumentenverantwortlicher tätig, sondern ebenfalls als wichtigster Himmelsbeobachter. Er ermittelt in sich über mehrere Jahre erstreckenden Beobachtungsserien mit den von ihm selbst entwickelten Winkel- und Zeitmessinstrumenten in unübertroffener Präzision die Positionen aller Arten von Himmelsobjekten. Diese Messwerte rechnet er mit eigenen Mathematikverfahren in sphärische Positionsdaten um. Daraus entsteht durch ihn zusammen mit Wilhelm IV. und dem Astronomen Christoph Rothmann der erste Sternkatalog der Neuzeit, der Tycho Brahes Verzeichnis in der Genauigkeit um das Doppelte übertrifft. ((K44)). Ihren Niederschlag finden Bürgis Messwerte – darunter auch zahlreiche Marspositionen – in seinen Himmelsglobus-Automaten und wahrscheinlich ebenfalls in Johannes Keplers Berechnungen einer elliptischen Planetenbahn. Auf der Basis seiner eigenen Erde/Sonne- und Mond-Messreihen erstellt Jost Bürgi bereits 1591/92 in Kassel eine für ihre hohe Genauigkeit bekannte Mond- und Sonnen-Äquationsuhr, deren Abweichungen von einer Kreisbahn er durch einen elliptischen Bahnverlauf mit mechanischen Komponenten realisiert. Wie sein Dienstherr Wilhelm der Weise propagiert auch Jost Bürgi das damals noch als ketzerisch betrachtete heliozentrische Kosmosmodell des Kopernikus. Deshalb ist an einer Seitenwand dieser heute in Kassel ausgestellten Renaissanceuhr die erste plastische Darstellung des Kopernikus zusammen mit den die Sonne und nicht die Erde umkreisenden Planeten zu sehen. Da Bürgi des Lateins nicht mächtig ist, übersetzt ihm sein bester Freund, der Kaiserliche Mathematiker Nikolaus „Ursus“ Reimers, Kopernikus‘ Werk „De revolutionibus“ in die deutsche Sprache („Von den Umdrehungen der Himmelskörper“).

Der Uhrenmacher

Jost Bürgi revolutioniert 1584 die Zeitmessung durch die Konstruktion der weltersten Observatoriumsuhr mit Sekundengenauigkeit und ihren Einsatz bei der ersten Sternvermessung nach der Horizontalmethode. Gegenüber herkömmlichen Uhren gelingt es ihm als Hofuhrmacher an der Sternwarte des Landgrafen Wilhelm IV. in Kassel, die damals höchste Ganggenauigkeit einer Uhr von einer Viertelstunde Abweichung pro Tag auf eine Minute zu senken. Dafür entwickelt er die doppelte Kreuzschlaghemmung und den automatischen Zwischenaufzug, die ihm in Verbindung mit seiner hohen Fertigungspräzision der Zahnräder einen Quantensprung ermöglichen, der erst mit der Erfindung der Pendeluhr acht Jahrzehnte später übertroffen wird. Die Sekundenbestimmung erfolgt durch Ablesung eines Sekundenzeigers, ist aber auch hörbar und ermöglicht die Einmann-Observation. Die hier abgebildete und heute in Wien in der Rudolfinischen Kunstkammer ausgestellte Kristallglobusuhr wurde von Jost Bürgi selbst als sein Meisterwerk bezeichnet und entstand zwischen 1622-1627 durch den bereits Siebzigjährigen in seiner Werkstatt auf dem Hradschin in Prag. Bestellt hatte sie der Fürst Karl von Liechtenstein zum Dank für seine Aufnahme in den Orden des Goldenen Vlieses für den Habsburger Kaiser Ferdinand II. Selbst in der Erz-Gewinnung und Herstellung der von ihm verwendeten Metalle eignet sich Bürgi ein aussergewöhnlich umfassendes Wissen an, das er 1598 in einer erst kürzlich von Jürgen Hamel entdeckten, dem Herzog Simon von Schaumburg-Lippe gewidmeten Handschrift ((BB107)) zusammenfasst.

Der Himmelsgloben-Ingenieur

Jost Bürgi baut während seiner Tätigkeit als Hofuhrmacher in Kassel ausser mindestens einem Planetenglobus mehr als zehn automatisierte Himmelsgloben, in die seine gesamten astronomischen, mathematischen und konstruktionstechnischen Erkenntnisse und Erfindungen sowie seine aussergewöhnlichen handwerklichen Fähigkeiten einfliessen. Als perfektester, genauester und kleinster jemals gebauter 3-D-Himmelsglobusautomat gilt Jost Bürgis im Schweizerischen Nationalmuseum zu besichtigender sogenannter Zürcher Himmelsglobus, den Jost Bürgi in Kassel für Kaiser Rudolf II. anfertigte. Auf der nur 14,2 cm Durchmesser grossen vergoldeten Kugel, deren Oberfläche gerade einmal so gross ist wie diejenige eines A4-Blattes, sind zusätzlich zu den von Antonin Eisenhoit 47 im künslerisch sich an Albrecht Dürer anlehnenden Stil gestochenen Sternbildern 1026 Fixsternpositionen eingraviert, deren unterschiedliche Symbolgrösse gleichzeitig ihre Leuchtkraft angibt. Durch zwei in die Kugel eingebaute Uhrwerke orientiert dieser Himmelsglobus-Automat den Kaiser Tag und Nacht fortlaufend über die Uhrzeit und den aktuellen Sternenhimmel sowie mittels eines Sonnensymbols rund um die Uhr über den jeweiligen Sonnenstand. Dieser astronomische Himmelsautomat besticht nicht alleine durch seinen hohen Informationsgehalt, sondern ebenfalls durch seine von Bürgi mit originellen mechanischen Innovationen realisierte Funktionen. So zeigt dieser Himmelsglobus im horizontalen Kalenderring ausser dem aktuellen Datum und dem Namen des Wochentages auch die wechselnden Namen der kirchlichen Sonn- und Feiertage an und berücksichtigt automatisch Schaltjahre. Unübertroffen ist auch die Genauigkeit der Abgriffmöglichkeiten der Fixsternpositionen mittels dreier verschiedener Koordinatensysteme für jeden in der Vergangenheit und in der Zukunft gewünschten Zeitpunkt

Fritz Staudacher ist der Verfasser der 2013 erschienenen Biografie «Jost Bürgi, Kepler und der Kaiser». Der Buchautor und Publizist löst damit eine richtiggehende Bürgi-Renaissance des mathematisch-technischen Universalgenies aus. Sie schlägt sich nicht nur in Form weiterer neuer Erkenntnisse in jeder der drei Biografie-Folgeauflagen von 2014, 2016 und 2018 nieder, sondern ebenfalls in zahlreichen anderen Aktivitäten. Dazu gehört das Internationale Bürgi-Symposium Lichtensteig (seit 2016) und die 2018 von ihm durchgeführte Jost-Bürgi-Initiative. Darüber hinaus hielt er Vorträge an Kongressen und Schulen und erstellte Medieninformationen, die sich in zahlreichen Publikationen niederschlugen. Fritz Staudacher gehört zu den Mitbegründern des Vereins Jost Bürgi-Forum und war bis 2020 Mitglied im Bürgi-Kernteam.